| 主題企劃 | |

| 呼籲篇 | |

| 補全原生家庭的生命拼圖 | |

| 復和篇 | |

| 免可免之禍,享可享之福 | |

| 自省篇 | |

| 尋求解釋,而非藉口! | |

| 突圍篇 | |

| 你不能選擇,但你可以決定 | |

| 教練篇 | |

| 衝破原生家庭愛恨情仇三步法 | |

| 真愛分享 | |

| 真愛故事館 | |

| 從冰刀到筆鋒,從折翼到飛翔 | |

| 家庭EQ坊 | |

| 大火燒出來的EQ課 | |

| 家有浪子浪女 | |

| 不成器的孩子 | |

| 長輩照護 | |

| 規則之間開點恩典門窗 | |

| 家庭休閒 | |

| 消解旅行焦慮 3 訣 | |

| 真愛交流道 | |

| 家有LGBTQ孩子,怎麼辦? | |

| 一笑抵萬金 | |

| 該給100分?! | |

在本期主題企劃中,匯集了三篇精彩文章,分別是葉高芳會長的「復和篇」,五月女士的「自省篇」,和王惟中牧師的「突圍篇」。如果說「衝破原生家庭的愛恨情仇」,是衝過一片攔在歡悅生活前的地雷區,那麼「自省」、「突圍」與「復和」,正是一套可以走出雷區的「步法」。

原生家庭是我們出生和成長的地方,回頭去看,大部分人也許發現自己的感受是複雜的,因為原生家庭的影響可能是既造就又破壞、既養育又剝奪、既鼓勵又打壓、既苦澀又甘甜、既保護又傷害⋯⋯,真是酸甜苦辣樣樣有,恩怨愛恨百感生。

那麼,如何將原生家庭對我們的積極影響留下來,而將消極影響減到最低?用王惟中牧師在「突圍篇」中的話說,如何「吃魚肉吐魚骨頭」?

在此介紹一套可循且證明有效的「步法」,希望你能參考使用。這套「步法」分三大功法─覺察與自省;預防式(走向式)突圍;溝通與復和。這三大功法連貫一起使出,最具功效;循環往復,則可讓生活質量、生命境界螺旋式上升。

第一步:覺察與自省

這一步是這套組合步法的基礎。覺察和自省高度相關,覺察是自省前需要發生的事,自省則將覺察的意義帶出來。這樣的覺察有三個層次:

第一層覺察:對自己身、心、靈健康狀態的了解與認知。

上帝造人是身、心、靈一體的,三者之間關聯緊密,彼此影響。覺察自己這三個維度的健康情況,可以幫助我們更清楚了解自己的生命狀態,並知道是否要採取相應行動。

第二層覺察:了解引發自己不健康狀態的原因,包括原生家庭的作用。

例如五月女士在「自省篇」提及,兒子患有輕度憂鬱症。他了解到自己的心理健康狀況與家庭有關,所以有一天,對母親釋放出「火山爆發似」的情緒,喊出母親對他的「道德綁架」與「情感勒索」,讓他多年一直壓抑,沒法作自己。

謝謝五月女士的坦誠分享,幫助讀者看到原生家庭與心理健康之間的聯結。

第三層覺察:走向心靈深處,與自己深度連結,以未來為導向,好好了解自己。

這裡的「好好了解」已經不是關於過去的自己,而是如何朝向未來的自己。也就是說,聚焦點不是發掘造成現況的原因,而是激發面對明天的動力,潛台詞是:「儘管過去對我有⋯⋯的負面影響,但是我其實是自己生活的負責人。從今天開始,我要行使負責人的權利,而且可以負起這樣的責任。我要開始建造我要的生活,一次一小步,走向不一樣的未來。」

一次一小步,非常具體地了解未來的自己,內容包括:

- 從現在開始,我希望自己成為甚麼樣的人?

- 從現在開始,我希望自己有怎樣的生活?

- 從現在開始,我希望自己如何與家人互動?

- 從現在開始,我可以怎樣做?

這裡特別強調「從現在開始」,因為不論過去發生了甚麼,沉溺其中或口誅筆伐對建造今天都毫無助益。想要擁有不同的生活,成為所嚮往的那個自己,必須開始新的思維習慣和應對模式,讓今天成為轉折點,並讓這個轉折從與自己進行有意義的對話開始。深度對話的問題可以是:

- 我藏在內心底層的願望是甚麼?

- 我最核心的身分是甚麼(我是誰)?

- 我的「人觀」是甚麼(我怎麼看人)?

- 我生命的意義是甚麼?我最大/最終極的人生目標是甚麼?

這些問題的答案會決定我們想成為甚麼樣的人,如何擁抱生命的過程,以甚麼標準來衡量成功,憑甚麼原則來做出選擇,如何待人待己等等。它在極大程度上決定了一個人是否可以,以及在多大程度上超越原生家庭帶來的壓制、扭曲或傷害。

在「復和篇」中,葉高芳會長回憶自從哥哥信了耶穌,在基督裡找到了想成為的那個自己,就從「兇當家」變成了「好代父」,並帶領全家陸續信主,啟動全家衝破桎梏的齒輪。葉會長自己本因原生家庭的因素,「自幼敏感、自卑、退縮,小學常逃學,初中曾厭世,高中想變壞⋯⋯」。但信主後發現了被舊有標籤(撿來的/小三生的壞種)遮鎖住的真實身分─上帝尊貴的愛兒,為主所用,成為家庭事工的帶頭人。

身分(我是誰)起的作用往往非同小可,因為我們所認可的自己的所是,往往決定了我們的所想、所感、所做,也是選擇和決定後面的深層原因。

正是在主裡面的寶貴身分,讓葉會長一家人可以不沉溺在原生家庭的不幸中,反而能按照上帝的心意選擇自己的所思所行。不僅平時的待人接物有所改變,在利益面前也不按世俗劇情爭奪遺產,能大氣地禮讓,相信上帝的豐富與應許。如此與眾不同,讓他們帶出生命的影響力─更多親人因為嚮往他們所具有的那份和睦、平安與美好而信主。他們從受害者變成了在世上發揮正面影響力的人,成功衝破原生家庭的愛恨情仇。

覺察自己的「人觀」極為重要

第三層的覺察中,特別值得一提的是「人觀」─支配父母言行後面隱藏的觀點。例如王惟中牧師提到父母因為「為她好」,所以給她很多「強加的期待和壓力」,而那正是她痛苦的來源,讓她「想離家,但良心過不去,於是自己不知不覺也成了一名頑強抵抗、悖逆的青少年。」

為甚麼父母明明是為孩子好,到頭來反而對孩子不好呢?打開帷幕看進去,原來因為要「為孩子好」,很多父母把自己對孩子的期待,以命令、督促、要求、情緒化、請求等軟軟硬硬的方式,強加在孩子身上。而之所以會有意無意這樣做,跟父母如何看孩子,與如何看自己息息相關。

看待看待;如何「看」,決定如何「待」。父母容易落入的陷阱就是太相信自己,太不相信孩子。太相信自己會導致自以為是;太不相信孩子會導致掌控、代替。

所以,王惟中牧師的父母要把「好東西」硬塞給她。五月女士也如此,以致兒子對她說:「我討厭妳總是提早一步告訴我該怎麼做,我討厭妳總是自以為是,我也討厭我自己這樣討厭妳,我很迷失也很矛盾,我很累,我需要時間!讓我過我自己想過的人生吧!」

我們明明很愛孩子,竭盡全力為他們好,但是愛得好像不到位─沒有將愛以合適的方式送到孩子生命中需要愛的部位,無意中反而阻礙了孩子的發展,甚至傷害了孩子。

好消息是,教練法的「人觀」可以幫助父母少落入這樣的陷阱。在生命教練理念中,孩子是完整的,擁有過好自己生活的能力,富有創造力和內在資源,就像橡樹種子裡面蘊藏著成為橡樹的一切元素。孩子也是按上帝的形像造的(參看創世記1:26-27),父母要做的,不是因為自己喜歡蘋果並有蘋果樹的經驗,就偏要將橡樹養成蘋果樹。而是尊重橡樹種子本來的樣子,並盡父母之責提供生長的條件,讓它長成最好、最強健的自己。

「因材施教」是古典的智慧,可惜一般華人家長在落實上比較乏力,受所處文化的影響太大。假設父母真的把兒女看成具有上帝形像的人,在對待孩子時將有怎樣的不同?會不會更尊重孩子是獨立個體?更相信他們內在的潛力?還會不會認為我的期待就是你的人生命定,我的方式就是你人生正確展開的方式?

父母養育孩子,是要幫助他們成為能對自己負責的個體,但不是去決定他們的生活,否則,會剝奪孩子在世為人的生命體驗、權利和責任。具有教練的人觀,會讓全家人都減少許多沒必要的心痛,不掉進替孩子活,或是讓孩子為父母活的陷阱。

所以第三層的覺察和自省至關重要,沒有它,很容易就停留在第二層覺察─原生家庭的負面影響上。如果停留在第二層,沒有通過第三層的覺察和自省來朝向未來轉身,哪怕你成為心理專家,可以寫厚厚的論文,所有的論點和論據都非常充分,也很難重建自己、重建生活、走向未來。很多人甚至停留在埋怨父母、埋怨命運的情景中,與父母關係更加不好。

第二步:預防式/走向式突圍

這一步是基於第三層覺察採取行動的一步,朝向「我要作甚麼樣的自己?」「我要過甚麼樣的生活?」

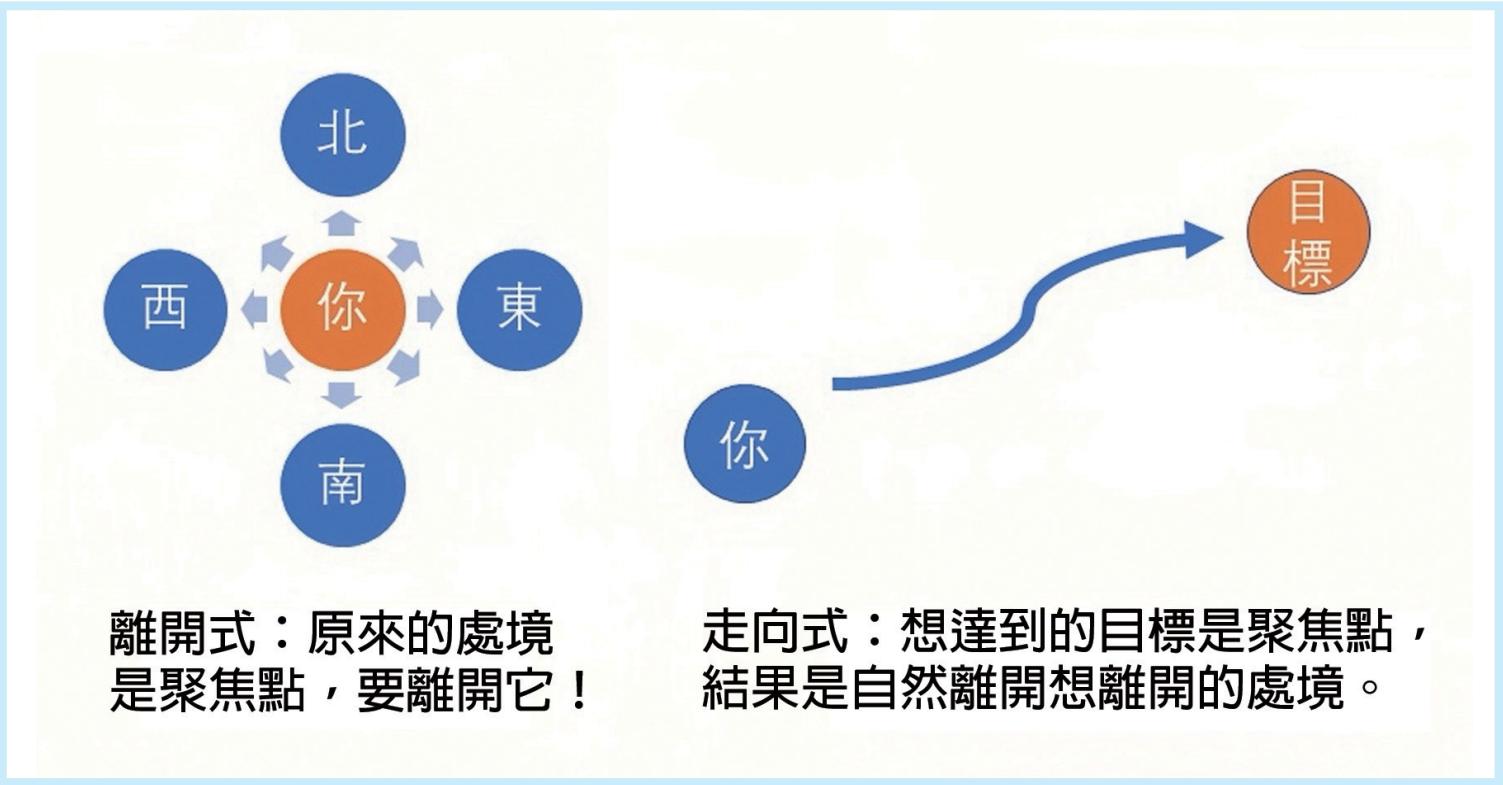

常見的「突圍」模式有兩種─「離開式」和「走向式」(見圖)。

「離開式」的聚焦點在於想離開的那個處境,只知道想離開,但並不知道要「去到」甚麼目的地;特點是方向發散,效果隨機。例如一個少年不滿原生家庭父母對他的限制和傷害,決定離家出走。離開家庭後,他並沒能到達療癒、提升自我的目的地,所以流落街頭。後來為了生存,加入幫派,至終落入更大的限制與傷害之中。

少年的確離開了不想要的處境,卻進入了一個更不想要、更想離開的處境。離開式突圍的缺點,是很容易將前面的路付諸偶然性。

「走向式」則不一樣,是先有一個能建設自己生活的目的地,然後努力走向那裡。例如另一位青少年想擺脫原生家庭的不好影響,於是把進入一家遠地的好學校作為目標。當考入那樣的學校,既自然而然離開了想要離開的家庭環境,又得到了進一步擴大視野建造自己的機會,從而防止「離開式」容易遇到的不良後果。

「預防式突圍」就是「走向式突圍」,是值得追求、具有建設意義目標的突圍。葉高芳會長一家的成功突圍,在於他們都「走向」信主後那更好的自己。

要有效實施「預防式/走向式突圍」,需要回答自己一些重要的人生問題,可以尋求牧師、生命教練、積極心理學輔導師等的幫助,進行新的人生規劃,探討自己的人生觀念和價值觀念,弄明白自己的優勢是甚麼,以及如何在現有情況下充分發揮優勢來建造自己、建造生活。

第三步:溝通與復和

好的家庭關係對我們的幸福度和生活質量非常重要,突圍後的自己得到建立,可以致力於修復關係。修復關係是一件美好的事,卻不一定容易,不僅需要良好的心願,還要有更高的立足點,以及確實可行的溝通方法等。

這方面《真愛》家庭雜誌有很多文章,可提供具體指引和實際操練步驟。請打familykeeperss.org/mgsearch或掃描QR Code,點擊進入「搜尋系統」專區後,在搜尋小視窗中輸入關鍵字,如:「生命教練伴你活」、「原生家庭」、「溝通」、「家庭EQ坊」、「愛與衝突」或「親子」⋯⋯等等,即可一覽創刊迄今之所有相關力作。

總之,突破原生家庭的愛恨情仇並非遙不可及。通過覺察與自省、預防式(走向式)突圍、以及有效的溝通來修復關係,家庭的意義得到充分實現是完全有可能的。讓家真正成為人生的避風港,家人成為生命的夥伴,一起在世承受生命的恩典,共度生活的難關,共享相愛相扶持的喜悅。

![]() 作者李文屏為本會特約講師/美成國際教練學院創始人及首席指導,網站http://www.coachingforbetterinternational.com。李教練為本刊所寫的系列專文,請參考本期P31下方之指引,以作者「李文屏」關鍵字上網搜尋。

作者李文屏為本會特約講師/美成國際教練學院創始人及首席指導,網站http://www.coachingforbetterinternational.com。李教練為本刊所寫的系列專文,請參考本期P31下方之指引,以作者「李文屏」關鍵字上網搜尋。

這篇文章文以精闢的生命教練洞見,闡述了衝破原生家庭束縛的三步方法,通過「覺察與自省」、「預防式突圍」及「溝通與復和」這套系統,為讀者提供實用的心靈成長路徑。

作者以「覺察與自省」為基礎,層次井然地引導讀者從認知身心靈健康、了解不健康原因,到與內在自我深度連結。

文中提出的關鍵問題-「我藏在內心底層的願望是甚麼?」「我最核心的身分是甚麼?」等,觸及生命本質,啟發深刻自省。 「人觀」概念的探討尤為精彩,揭示了父母在培育兒女過程中,易於落入「太相信自己,太不相信孩子」的普遍陷阱。藉本期主題企劃中葉高芳、五月、王惟中等案例,有力地說明了身分認知轉變如何帶來生命質量的躍升,提供了以「教練式人觀」為核心的解決方案。

第二步「預防式突圍」,明智區分了「離開式」與「走向式」突圍模式,強調目標導向的積極轉變。第三步「溝通與復和」則鼓勵讀者回歸家庭關係修復,完成生命復原的循環。

全文脈絡清晰,案例生動,既有深刻心理洞察,也有實用操作建議,的確為困於原生家庭陰影的廣大讀者,提供了重建生命的盼望與標竿。